大埔宏福苑五級火,市民徹夜關注事態發展,除持續觀看新聞直播,各大社交平台不時有網民發放災難相關的影片及相片、失蹤者資訊及分享尋人啟事等。醫學界憂慮傳媒直播或市民轉載災難現場畫面,可能對市民造成二次心理創傷,呼籲各界重視災難事件對心理健康的影響。

災後情緒反應屬正常 適度減少接觸媒體避免加重心理負擔

香港精神科醫學院和香港心理學會今日發表新聞稿,呼籲受該事件影響的市民留意心理健康。香港精神科醫學院認為事故所帶來的心理影響極為深遠,除直接受害者及其家人外,前線救援人員、目擊者以及整個社區亦可能深受影響。香港心理學會則提醒市民,反覆接觸災難畫面可能引發二次心理創傷,特別是對災難倖存者、目擊者及曾歷創傷的市民,可能加劇情緒困擾。

由於事件發生並惡化得非常迅速,令不少關注事態發展的市民感到痛心、震驚甚至憤怒。香港精神科醫學院指在事故發生後的急性階段,出現震驚、恐懼、焦慮、困惑、失眠、易怒及無助感等反應實屬常見。對於受傷,失去摯親、家園或安全感的人士,上述感受往往更為強烈。「隨着時間過去,在家人、朋友及社區支持下,多數人的情緒困擾會逐步紓緩;然而,部分人士可能會出現更持續或嚴重的心理狀況,例如創傷後壓力障礙、抑鬱症或焦慮症等。必須強調的是,主動尋求專業協助是堅強和負責任的表現,而絕非軟弱。」

6點建議排解情緒過渡事件

香港精神科醫學院提出六點建議,呼籲所有受影響人士需要重視和照顧自己的心理健康:

(一)優先確保安全與基本需要:盡量確保個人及家人的人身安全,並妥善安排臨時住宿、食物及必要的醫療護理。穩定基本生活,是日後心理復原的重要基礎。

(二)保持與他人聯繫:多與家人、朋友及鄰里保持溝通和支持。社會連結是減低長遠心理影響的重要保護因素。即使未必有完美的安慰說話,能夠彼此陪伴及傾訴,已可減少孤單無助感。

(三)適度減少媒體接觸:在瞭解最新消息之餘,宜避免長時間反覆接觸有關事故的新聞畫面或影像,以免進一步加劇情緒困擾。可預留時間讓自己暫時遠離相關資訊,讓身心稍作休息。

(四)以耐性與包容面對情緒:每個人的哀傷表達和復原步伐都不一樣,請不要貶低或否定自己和他人的感受。簡單的支持說話,如「我們一齊面對」或「你並不孤單」,往往已能帶來重要的安慰和力量。

(五)特別關顧脆弱群體:請多加留意兒童、長者、行動不便人士,以及一向有精神健康問題或身心障礙的人士。他們或較難主動表達需要,更需要家人、照顧者及社區主動接觸和支援。

(六)留意自己情緒變化:若持續出現惡夢、創傷情境重現、明顯失眠、情緒持續低落、難以專注、持續強烈內疚或絕望感,又或影響日常生活和工作/學業,便應盡早尋求專業意見和協助。

注意情緒反應是否長期持續

香港心理學會指災難後的情緒反應是正常現象,大眾應接納自己及他人的感受。若情緒反應持續一個月以上且影響日常生活,並出現以下創傷後壓力症(PTSD)徵兆,或需尋求專業協助。

- 創傷再體驗:不自覺回憶災難畫面、做噩夢或產生閃回(flashback);

- 逃避反應:持續逃避與創傷多人傷亡相關的思想、感受或地點;

- 認知與情緒負面改變:持續負面情緒、對活動失去興趣、與他人疏離;

- 過度警覺:易受驚、煩躁不安、失眠或注意力不集中。

學會建議市民適度限制接觸相關新聞報道,並留意自身情緒反應。同時呼籲傳媒在報道時考慮畫面可能對觀眾造成的心理影響,避免過度重複播放災難現場片段,並在報道中加入心理健康支援資訊。學會亦提醒家長應適當引導孩子觀看新聞,留意其情緒反應及需求。

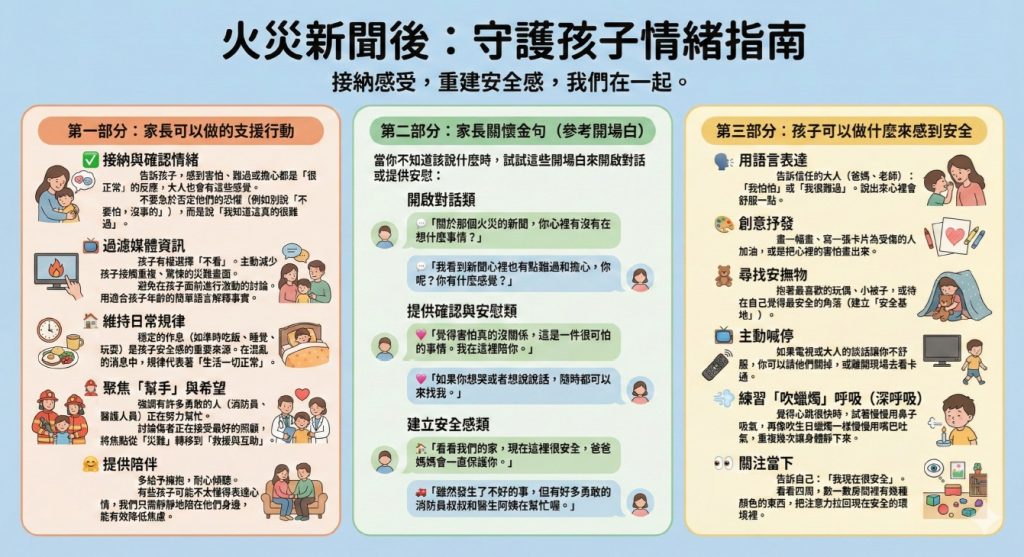

網上亦流傳教育心理專家製作的繪本《火災與我們的感受》,繪本附有「火災新聞後:守護孩子情緒指南」,分三部分教家長可以做的支援行動、可以說的關懷金句,以及孩子可以做甚麼來感到安全,值得家長參考。林永和醫生建議家長應多觀察子女近日的反應,但毋需急於過分解讀孩子的情緒,事件發生之初,感到震驚、驚慌、徬徨、焦慮等都屬正常。父母對幼童宜多作陪伴,較年長的孩子可透過聊天及討論疏導情緒。先消化和接納情緒,隨後再找適當機會灌輸正面的想法。

情緒支援熱線:

紅十字會心理支援熱線:5164 5040

Open 噏:WhatsApp / SMS:9101 2012

社會福利署熱線:2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會:2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線: 2353 0029

撒瑪利亞會(多語種言):2896 0000

生命熱線:2382 0000

明愛向晴熱線:18288

醫院管理局精神健康專線:2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線:18111